ガラスびんの歴史

ガラスびんの歴史

-

紀元前3000年頃国外

メソポタミア・エジプトでガラス細工(丸玉、管玉)がつくられる

-

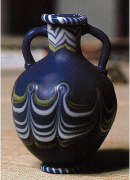

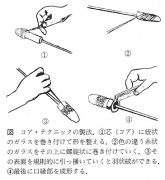

紀元前1500年頃国外

コア技法によるガラスの器(香油びん)がつくられる

「容器のはじまり」となる

-

紀元前100年頃国外

鋳造技法によるガラスの椀や板ガラスの製造

-

紀元前30年頃国外

吹き技法によるガラス容器の製造

-

700年頃国外

クラウン法による板ガラスの製造

-

14~16世紀国外

レンズ(眼鏡)、ガラス鏡、顕微鏡、望遠鏡などが発明

-

1549年国内

フランシスコ・ザビエルが鹿児島に来訪。時計、眼鏡、遠眼鏡などが贈られる

びいどろと呼ばれる -

1650年頃国外

コルク栓が大量に使えるようになり、ビールびんやワインびんの利用が急速に広がる

-

1690年国外

アメリカで初のガラスびん工場ができる

-

1755年国内

播磨屋清兵衛(はりまやのせいべい)が、国内にガラス技術を広める

和製びいどろと呼ばれる -

1791年国内

世界初の合成ソーダ製造法「ルブラン法」発明

-

1700年代後半

〜1800年代中頃国内国内にヨーロッパの高級ガラスがもたらされ、鉛ガラスからソーダ石灰ガラスに代わる

ギヤマンと呼ばれる -

1804年国外

ニコラ・アペールが、ガラスびんの中に食物を入れて密封、加熱殺菌して保存する

食料貯蔵法を発明 -

1830年頃国内

びん詰め清酒が出回るようになる

-

1849年国外

イギリスでガラス玉内蔵びん(ラムネびん)発明

-

1850年国外

アメリカで連続式ガラス溶解炉完成

-

1857年国外

「蓄熱式加熱法」の発明。るつぼ窯から連続溶融のタンク炉へ

-

1863年国内

合成ソーダ灰の新製造法「ソルベー法」発明

-

1867年国外

「蓄熱室付き連続溶融タンク炉」の開発。現代の溶融炉の基礎となる

-

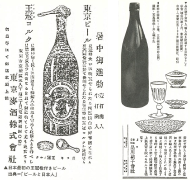

1870年頃国内

ビールや洋酒などの輸入が始まり、空きびんをリユースして使うようになる

-

1876年国内

官営の品川硝子製作所が設立。国内のガラスびんの工業化が始まったが、すぐに閉鎖となる

-

1885年国外

イギリスでブロー・アンド・ブロー方式製びん機を発明

-

1889年国内

初の国産ビールがつくられる

容器はガラスびん

-

1893年国外

プレス・アンド・ブロー法半自動機で広口びんを製造

-

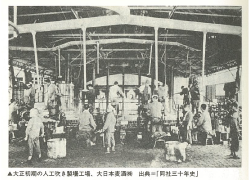

1916年国内

アメリカのオーエンス社製自動製びん機の国内導入

-

1924年国外

アメリカのハートホート社が自動製壜機「IS(Individual section)マシン」を発明

-

1952年国内

全自動製壜協会設立(現在の日本ガラスびん協会)

-

1953年国内

軽量法改正により「丸正びん」(一升びん・ビールびん・牛乳びん)が登場

-

1957年国内

協会名を日本自動製壜協会に改称

-

1960年国内

自動製壜機「ISマシン」の日本導入

-

1960年頃国内

スクリュー口を開発

-

1969年国内

協会名を日本製壜協会に改称

-

1973年国内

ガラスびんメーカーがびんリサイクルの取り組みを始める

-

1984年国内

ガラスびんリサイクリング推進連合設立

-

1986年国内

協会名を日本ガラスびん協会に改称

-

1991年国内

カレットの使用率が50%を超える

統一規格リターナブルびん「Rマークびん」が登場しシンボルマークの「Rマーク」を商標登録 -

1996年国内

ガラスびんリサイクル促進協議会設立(現在のガラスびん3R促進協議会)

-

1997年国内

容器包装リサイクル法が施行。消費者と市町村と事業者が役割を分担して、

空きびんの分別収集・リサイクルに取り組むことが義務づけられる -

1998年国内

カレットの使用率が70%を超える

-

2000年国内

「超軽量びん」の定義と算定方式を定め、シンボルマークを商標登録

「エコロジーボトル」「スーパーエコロジーボトル」の定義を定め、シンボルマークを商標登録

生協団体で構成する「びん再使用ネットワーク」が超軽量Rマークびんを開発 -

2001年国内

ガラス産業連合会(前年発足のガラス産業協議会を改称)に加盟

-

2003年国内

カレットの使用率が90%を超える

日本ガラスびん協会のシンボルマークを制定 -

2004年国内

「ガラスびんデザインアワード」はじまる

-

2007年国内

ガラスびんリサイクル促進協議会が「3Rのためのガラス容器自主設計ガイドライン」を発表し、

分別排出の基準を公開 -

2008年国内

リターナブルびん使用におけるCO₂排出量削減試算報告書を作成し説明会を実施

-

2009年国内

ガラスびんデザインアワードを「ガラスびんアワード」にリニューアル

-

2014年国内

ガラスびんリサイクル促進協議会がガラスびん3R促進協議会に改称

-

2021年国内

「ガラスびんSDGs表明」を宣言

ガラスびん3R促進協議会がびんリユースシステムのライフサイクル分析を実施 -

2022年国内 国外

協会設立70周年記念誌エシカルパッケージ「ガラスびんSDGs読本」を発行

国連総会で国際ガラス年が採択 -

2025年国内

「(自主認定)ガラスびんリサイクルマーク」を制定し運用開始

画像出典:「日本の板ガラス」板硝子協会、「ガラスの博物誌」中近東文化センター 2005

参照:「ガラスの百科事典」朝倉書店 2007