ガラスびんは、何度リサイクルしても組成や特性が劣化しないため、何度でも永続的にリサイクルができます。

また、1974年にガラスびんの国内循環システムが構築され、国内で発生するガラスびんはすべて国内でリサイクルすることが可能なものとして機能しています。このシステムは、消費者・自治体・カレット商・ガラスびんメーカーのパートナーシップにより成り立っています。

こうした両面をもって、ガラスびんが何度でもガラスびんに生まれ変わる、「びんtoびん」水平リサイクルが実現されているのです。

ガラスびんの

リサイクル

何度でもガラスびんに

生まれ変わる、

「びんto びん」の

水平リサイクル

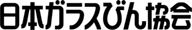

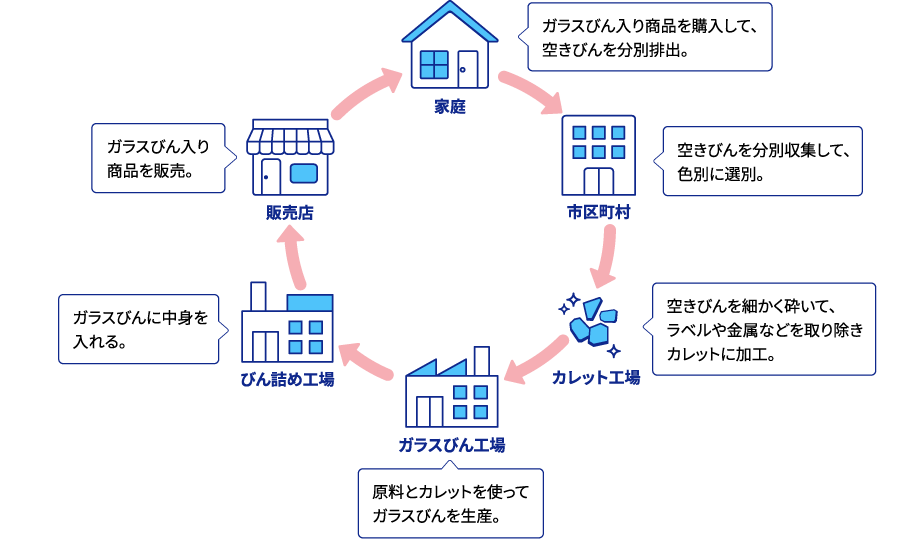

リサイクルの流れ

-

❶家庭

ガラスびん入り商品を購入して、空きびんを分別排出。

-

❷市区町村

空きびんを分別収集して、

色別に選別。 -

❸カレット工場

空きびんを細かく砕いて、

ラベルや金属などを取り除きカレットに加工。 -

❹ガラスびん

工場原料とカレットを使ってガラスびんを生産。

-

❺びん詰め工場

ガラスびんに中身を入れる。

-

❻販売店

ガラスびん入り商品を販売。

特徴❶

再生原料(カレット)の利用による、

製造時のエネルギー節約と

CO₂排出量削減

家庭から排出された空きびんは自治体によって収集され、資源化センターで選別したあと、ガラスびんの原料となる再生原料(カレット)に加工されます。カレットを利用することで溶融効率が向上するため、ガラス溶融に必要なエネルギーを節約し、CO₂排出量を削減することができます。

カレット工場では、良質なカレットを生産するために高性能な選別機を導入し、最後は人の手によって異物の除去に取り組んでいます。

特徴❷

ガラスびんが誇る、

高いリサイクル率・

びんtoびん率・カレット利用率

出荷したガラスびんのうち、約75%が他用途も含めリサイクルされます(リサイクル率)。

そしてリサイクルされたガラスびんのうち、約77%が再びガラスびんに生まれ変わっています(びんtoびん率)。

またガラスびんを1本つくるにあたり、原料として約74%のカレットが使われています(カレット利用率)。

ガラスびんの水平リサイクル特性によって、いずれも高い数値が示されています。

特徴❸

さらに多くのカレットを

利用した、「エコロジーボトル」

ガラスびんは、その特性によりすべてがリサイクルに優れていますが、中には90%以上もカレットを利用した「エコロジーボトル」という商品もあります。高いカレット利用率であっても、ガラスびんの強度は通常とまったく変わりません。

日本ガラスびん協会では、エコロジーボトルを普及推進するために、“地球”と“循環”をイメージしたシンボルマークをご用意しています。

詳しくはこちら