明治の初期、舶来のワイン、リキュール、ブランデーなどが輸入されるようになり、ガラスびんが日本に上陸。使い終わった空きびんを買い集めて売る商売が生まれました。これがびんリユースの始まりであり、びん商※の原点です。

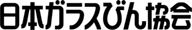

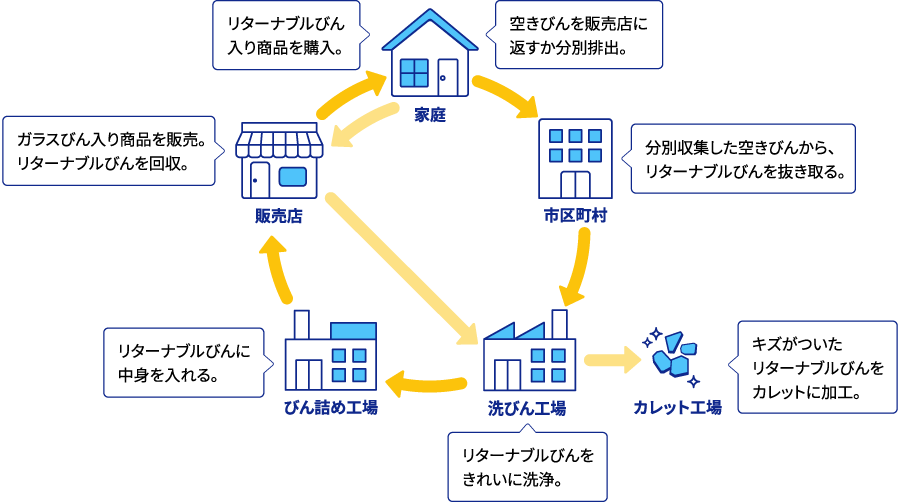

100 年以上も前からあった、ガラスびんのリユースの仕組み。消費者のライフスタイルや流通の変化によって容器包装の素材は多様化していますが、リユースのできる容器はガラスびんだけ。 循環型社会をつくるうえで、びんリユースシステムの維持と新しいシステムの構築が求められています。

- 自治体、小売店と協力してリターナブルびんの回収、選別、処理を担当するびん専門事業者