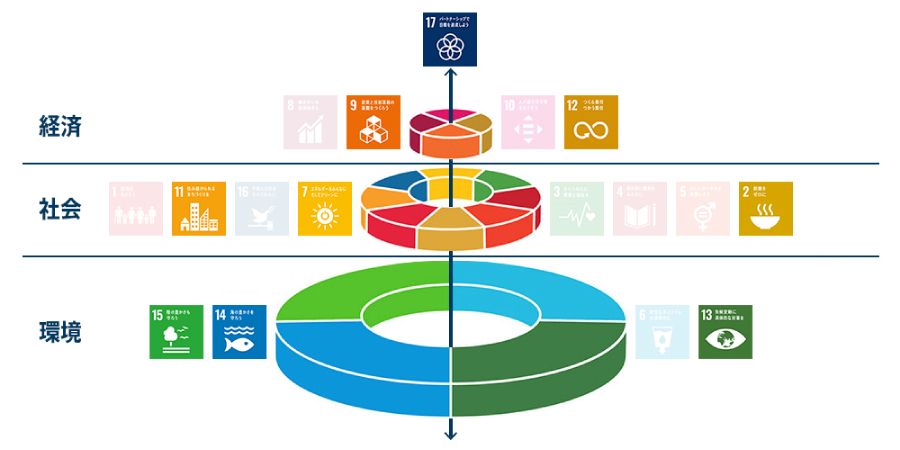

ガラスびんができるSDGsの貢献ポイントを「経済」「社会」「環境」の3層に分類し、体系立てて組み立てました。「経済」は「社会」に、「社会」は「環境」に支えられています。ガラスびんは3層の循環を機能させることによりSDGsに貢献します。

- 上記図は「SDGs ウェディングケーキ」と呼ばれ、SDGsが掲げる17の目標の関係を理解するための概念図です。

- 2016年に『EAT Food Forum』で、環境学者ヨハン・ロックストローム氏と環境経済学者パヴァン・スクデフ氏により発表されました。

4000年の歴史を持つガラスびんは、常に人々に寄り添い、今も生活を支えています。

ガラスびんはガラスという素材特性ゆえに、3Rすべてが成り立つ環境特性と、食に対する安定した性質を有しています。そのため、リユース適性に優れ、複雑な処理を必要とせず無駄なくリサイクルすることが可能です。

何回も再利用され、何度でも生まれ変わり、100年前のガラスびんが今に活かされ、今のガラスびんも100年先に活かされる。ガラスびんだからできる、リユースと水平リサイクルです。

私たちは地球環境のことを考え、100年先の未来のためにガラスびんを推奨します。

「便利だから」「効率が良いから」「捨て易いから」と世界規模で利便性を追求してきた結果、プラスチック廃棄物は加速的に増加し、近年顕在化した地球規模の環境課題である海洋プラスチックごみや資源循環の問題を引き起こしています。 今こそ、地球環境の持続可能性や生態系への影響を考え、行動する時に来ています。

みなさんへの

問い掛け

● 自分事のSDGsとして何をすべきか?

日本ガラスびん協会は2015年9月に国連サミットで採択された持続可能な世界を実現するため、2030年までの国際目標である17のゴール・169のターゲットから構成されたSDGs(Sustainable Development Goals : 持続可能な開発目標)に対して、その理念に共感し事業活動と社会貢献活動を通じて、何に貢献できるかを明確にしました。

ガラスびんができるSDGsの貢献ポイントを「経済」「社会」「環境」の3層に分類し、体系立てて組み立てました。「経済」は「社会」に、「社会」は「環境」に支えられています。ガラスびんは3層の循環を機能させることによりSDGsに貢献します。

「素材特性での貢献」、「社会課題への貢献」、「循環型社会(3R)への貢献」の3項目に分類し、各々の視点よりガラスびん業界のSDGsへの貢献・取り組み内容を宣言します。

ガラスびんは、地球の地殻と同じ組成の天然素材を原料に作られています。繰り返し溶かしても組成変化がなく、永続的に何度でもガラスびんにリサイクルすることができます。

また、酸素を通さないため、中身の品質維持や保護する機能を持ち、溶出・吸着がないため、安全性に優れていることから、永い歴史の中でも絶えることなく、人々の暮らしを支え、安全・安心な容器として活躍しています。

安定した素材特性は、3Rすべてに対応し資源の有効利用と資源循環に最適なモデル素材と言われています。ガラスびんはリサイクル・ループの中で何度でも生まれ変わり、100年以上前のガラスびんから今のガラスびんがつくられ、100年後のガラスびんも今のガラスびんからつくられていきます。

私たちは、地球からの贈りものであるガラスの素材特性や機能性を活かし、先進的な技術開発を追求することによりSDGsへ貢献し、未来の持続可能な社会の実現を目指し取り組んでまいります。

「3R」(リデュース・リユース・リサイクル)の観点からSDGsに貢献してまいります。

Reduce(リデュース)

最先端の軽量化技術で

原料を節約し環境負荷を軽くします。

Reuse(リユース)

洗って繰り返し使うことができる

リユースびんは、環境にやさしい

容器として、見直されています。

Recycle(リサイクル)

使い終わったガラスびんは、

細かく砕かれて、新しいガラスびんの

原料や様々な用途に再利用されます。

ガラスびんのリユースは、有害物質の吸着や成分の溶出もなく長期間の使用に耐えうる素材特性と、洗びん事業者・流通事業者とのパートナーシップにより機能しています。洗って繰り返し利用することにより原料資源、エネルギー資源、CO2排出量、ゴミ排出量が削減され、再利用回数に比例して環境負荷は小さくなります。

ガラスびんのリユースシステムは100年以上前から続く、「もったいない文化」として根付き、脈々と継承される我が国独自の取り組みのひとつです。これまで低減させた環境負荷は計り知れません。

リユースびんの価値を再評価する機運を高め、びんリユースシステムの持続・再構築を支援し、消費者のエシカル消費への対応支援につなげてまいります。

ガラスびんのリユースは、有害物質の吸着や成分の溶出もなく長期間の使用に耐えうる素材特性と、洗びん事業者・流通事業者とのパートナーシップにより機能しています。洗って繰り返し利用することにより原料資源、エネルギー資源、CO2排出量、ゴミ排出量が削減され、再利用回数に比例して環境負荷は小さくなります。

ガラスびんのリユースシステムは100年以上前から続く、「もったいない文化」として根付き、脈々と継承される我が国独自の取り組みのひとつです。これまで低減させた環境負荷は計り知れません。

リユースびんの価値を再評価する機運を高め、びんリユースシステムの持続・再構築を支援し、消費者のエシカル消費への対応支援につなげてまいります。

ガラスびんのリサイクルは、消費者・自治体・再生原料製造事業者(カレット商)・ガラスびんメーカーとのパートナーシップにより成り立っています。古く(1974年)から国内循環システムを構築し、国内で発生した ガラスびんは全て国内でリサイクルすることが可能なものとして唯一機能しているものです。

何度リサイクルしてもガラスの組成や特性は永続的に劣化せず、リサイクル技術の進化もあり「びんtoびん率(再生率)」は10年以上前から77%以上を維持しています。

再生原料(カレット)の使用により溶解効率向上に直結し、資源循環システムを充実することでエネルギー資源、CO2排出量削減にもつながります。

安定的な水平リサイクルを維持し、「びんtoびん率」を更に向上させることを目指し循環型社会の実現に貢献してまいります。

社会課題への貢献

社会の抱える課題、変化、事象に対して、SDGs17項目、169のターゲットと関連づけ、ガラスびんを通じて、貢献することを表明いたします。

海洋ゴミ削減

食の安心・安全

対応する169のターゲット

2.1 飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を充分得られるようにする。

表明

豊かな経済、豊かな社会を実現するためには、だれもが不自由なく食を摂り健康的な生活をおくることが必要です。

ガラスびんは、優れた素材特性(透明性、密封性、紫外線カット、長期保存性、溶出・吸着がない)で中身を守り、容器寿命を終えた時、溶かせばガラスびんに戻すことできます。

中身を守ること(食の安全)、余剰と不足とを結びつけること(連携)、そして消費後も循環社会に適うこと(食の安心)、これら食の安全安心を、今後も発展、進化させていきます。

わたしたちは食にたずさわる一員であり、食の関係者と連携をして、誰もが、いつでも、どこでも栄養がとれる、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

エネルギー

対応する169のターゲット

7.3 世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

表明

近年世界のエネルギー消費量は爆発的に増えており、エネルギー対策は社会の最重要課題のひとつであります。

ガラスびんの3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進することによりエネルギー消費を削減することができます。

私たちは、3Rの更なる推進に加え、環境負荷の少ないエネルギー源への転換、高効率な設備への移行等によるエネルギー効率の改善を目指し、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

産業と技術革新

対応する169のターゲット

9.4 資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。

表明

産業と技術革新により快適な社会環境を得ることができました。

ガラスびんは、人と地球に安全・安心なうえ、何度でも繰り返し再生利用可能な容器であり、資源枯渇の心配がありません。

私たちはガラスびん3Rを推進する持続可能なスキームの維持・強化や技術開発、事業基盤強化と業界知見の活用を通し、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

ゴミ問題

対応する169のターゲット

11.6 大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。

表明

住みつづけていくためには快適な都市環境の整備が必要です。

ガラスびんは何度でも水平リサイクルが可能な特性を最大限生かした、国内資源循環システムが古くから成立しています。

私たちは再生原料製造事業者(カレット商)と連携した積極的な再生原料(カレット)利用の推進を通して、廃棄物による都市の環境上の悪影響を軽減することを目指し、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

資源問題

対応する169のターゲット

12.2 天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。

12.5 廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

表明

資源から物を作り使用後は適正な対処をすることで、社会が保たれます。

ガラスびんは、リユース、リサイクルが高度に成り立つ、つくる責任、つかう責任を果たせる容器です。

私たちは、びんリユースシステムの維持と積極的な再生原料(カレット)の利用を推進し、海外に依存しない国内資源循環を持続させることで、天然資源の効率的な利用と、再生利用及び再利用達成を目指し、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

地球温暖化

対応する169のターゲット

13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

表明

猛暑やゲリラ豪雨の多発など、気候変動はすでに始まっており、早急な対策が求められています。

ガラスびんの3R推進によりCO2排出量の削減を進めることができます。

私たちは3R推進に加え、環境負荷の少ないエネルギー源への転換、高エネルギー効率な設備への移行・技術開発等により気候変動対策をとり脱炭素社会をつくることを目指し、持続可能な社会実現に取り組んでまいります。

海洋流出量削減、海洋ゴミ削減

対応する169のターゲット

14.1 海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

表明

便利なライフスタイルへの移行と共に海洋プラスチックごみ問題が世界的に広がっており、解決に向けて早急に対応していく必要があります。

ガラスびんはリユースが可能で、高度な水平リサイクルが成立しているため海洋に流出することが少なく、自然界にある砂が主な成分であるため仮に流出したとしても砂に戻ります。

私たちはあらゆる種類の海洋汚染を防止するために、ガラスびんを適正に選択してもらえることを目指し、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

生態系の保護

対応する169のターゲット

15.1 国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。

表明

陸域の生態系、生物の多様性が失われれば、私たち人間の生活も脅かされることになります。

ガラスびんは再生原料(カレット)の使用率が高く、リユースに最適な容器であることから、自然界にある珪砂、石灰、ソーダ灰といった天然に存在する原料の使用率を低くおさえることができます。

私たちは森林、山地などの陸域を守るために、ガラスびんを適正に選択してもらえることを目指し、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

パートナーシップ

対応する169のターゲット

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。

表明

ガラスびんは自治体、市民の皆さんの支えがあって初めて特性の効果を発揮することができます。

私たちガラスびん業界は、バリューチェーンを支える関係者の皆さんとともに連携し、社会全体のパートナーシップが推進されることを目指し、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。